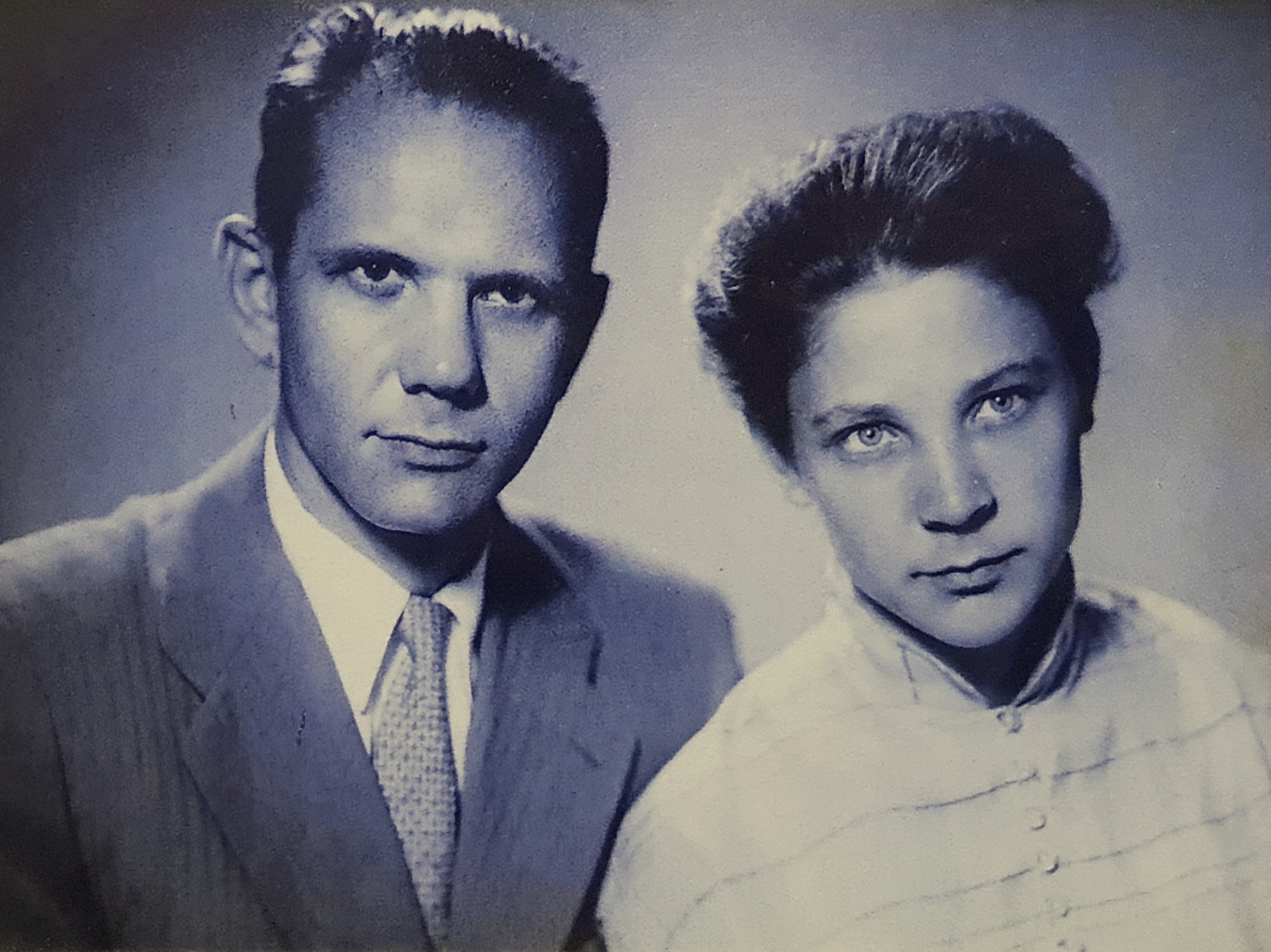

Е.В. Чивилихина, вдова В.А.Чивилихина

Я вышла замуж за Владимира Алексеевича, когда мне был двадцать один год, а ему тридцать. О его детстве и юности ничего не знала. Об этом он почему-то никогда не говорил.

После кончины Владимира Алексеевича в 1984 году я начала разбирать его литературный архив. Дневники! О существовании их я тоже ничего не знала. Мое сердце и душа разрываются до сих пор от боли, вызванной чтением дневников.

Сейчас, работая над воспоминаниями о Володе, о нашей совместной жизни в течение двадцати шести лет, посчитала необходимым вспомнить о его детстве и отрочестве.

«Художника легче понять, если узнаешь подробности его жизни, потому что творческая и житейская биография сплетаются и взаимодействуют, рождая итоги… Даже самые выдающиеся произведения литературы могут быть написаны очень быстро. Однако всегда они – итог жизни автора, концентрация его духа, следствие подготовительной, черновой творческой работы, часто совершенно незаметной со стороны». (из дневника В.Чивилихина)

Среди бумаг домашнего архива я нашла пожелтевший листок. В уголке по диагонали пометка «Срочно. 4 экз.» и подпись-росчерк: Чивилихин. Написано синими чернилами, перьевой ручкой. Приведу начало текста.

«Родился в 1928 году. Родители – пролетарии. Образование – средне-техническое (железнодорожный техникум) и высшее гуманитарное (МГУ, факультет журналистики). Работал слесарем в депо, кочегаром паровоза, бригадиром и техником, мастером и преподавателем в ж.д. училище, газетчиком, член КПСС с 1952 года.

Напечатался впервые в 1946 году. С тех пор сотрудничал в разных газетах и журналах. С 1954 г. – в «Комсомолке»…

Впервые мысль о писательстве, о литературе зародилась в голове девятилетнего мальчика. Позже тринадцатилетний Володя записал: «В школе писали диктант. Текст – хоть брось. Предложения бессодержательные, выражения – ни к черту. Вот этот диктант еще больше укрепил во мне настойчивость и веру в то, что со временем я буду писателем…». (из дневника В.Чивилихина)

Творческая биография Владимира Алексеевича известна по его статьям, выступлениям, документальным и художественным произведениям. С «житейской» же биографией позволяют познакомиться дневниковые записи Володи, мои воспоминания, которые помогают понять истоки его характера, интересов, активной гражданской позиции в жизни и творчестве, многое другое.

Уже в раннем детстве проявились его бойцовские качества. Стойкость и решительность, смелость и независимость в суждениях, в поведении – главные черты характера будущего писателя. «Он стал нас стравлять с Юркой. Если откажусь драться, будут звать «трус». Я не люблю этого… так ему дал, что рука хрустнула». На уроке учительница «закричала». Я не обратил внимания. Роскошь оставаться… Я встал и пошел домой». «Гришка постепенно забирает власть в отряде. Я решаю: или его подчинить или отколотить». «Спуску я не дам никому. Это знают, и это почти единственный способ оградить себя от насмешек». (из дневника В.Чивилихина)

Потеряв кормильца (отец Володи Алексей Иванович Чивилихин, железнодорожник, погиб при исполнении служебных обязанностей), семья жила в ужасающей нужде. Старший брат Иван на фронте. Престарелая бабушка, мать, две сестры, младший брат, двое маленьких племянников, приемная девочка-сиротка – все мал мала меньше – и 9-летний Володя, единственный «взрослый» мужик в доме. Сестра Мария работала в лазарете, мама прачкой на железнодорожной станции – вот и все источники доходов. Володя на всю зиму накашивал, сушил и свозил сено для коровы, вскапывал целину, сажал и убирал картошку, пилил и колол дрова, носил воду, чистил стайку – короче, вся работа по дому легла на его детские плечи. Осенью он уходил в тайгу за кедровыми шишками, чтобы, продав орехи, купить в дом соль или мыло, крахмал или хлеб. Продав или обменяв орехи на необходимое, возвращаясь домой, Володя не раз прыгал в темноту ночи с мчащегося поезда. Это было далеко не простое и не безопасное добывание средств для семьи. Один из походов в тайгу за шишками Володя описал в дневнике.

«Я шишковал. Я был измучен, голоден, живот и руки были в царапинах, пот щипал тело… Полез на старого, комлястого лесного великана. Сбив все, я стал слазить (надо заметить, что слезать труднее, чем влезать). Вдруг коготь сорвался, и я попал в положение, которое привыкли называть критическим и «на волосок от…». Рука очутилась на переломе. Раздумывать было нельзя. Почти инстинктивными движениями я освободил руку и прочно укрепился на сучке. Внизу – метров 25. Видны макушки елей, стоящих рядом с кедром. Я дрожал. Какая-то непереборимая дрожь сотрясала меня. «Сквозь ноги в навьи смотрю», – подумал я, и в голове заворочалось: «Сучок ломается и… я лечу. Лечу или молча, окаменев, или крича, высоким, жутким голосом. Лечу бесконечно долго – неизмеримо дольше, чем 17,5 лет. Надежды, планы, мечты, с м ы с л человека, все, все, все должно кончиться. Потом взрыв. Красное, огненное добела сияние, а потом тихо, очень тихо. И пустота, почему-то обязательно черная. Я мертв». Я – тот, который так хочет жить, который еще не жил. Чуть было не отпустил руки, судорожно сжимавшие корявый ствол дерева. Я опомнился. Дрожь прошла, щеки горели. Это значило, что мозг работал, что я не струсил. Голова не кружилась. Добро! Я буду жить». (из дневника В.Чивилихина, 1945 год)

О тех сиротских годах остались записи: «обуви нет», «хлеба не хватает», «шамать нечего», «ешь не досыта, по большей части чай да хлеб», «опять нам грозит «блокада» (голод), «поспела картошка… сейчас я сыт… одно тревожит – ни обуть, ни одеть, сапожонки разорвались, рубашки нет ни одной, дров нет ни полена». «Уже два дня не хожу на занятия. Причина незначительна, пустячная и для многих смешная – не в чем. Холодные ветры. Изредка снег… Ни телогрейки, ни пальто. Когда бежишь из техникума, зубы выбивают дробь и сам дрожишь всем телом, какие усилия ни прилагаешь. И как здорово эти мелочи влияют на характер. Как ни крепись, а когда вспоминаешь, что никаких предпосылок к лучшему нет, в груди закипает какая-то злость, неуравновешенность»… «Съездил с мамой за углем. Дорогой потерял душевное равновесие. Встречались очень много знакомых, смотрели на меня в роли лошади, на мать, которая бежит сзади. Она одета была беднее и хуже любой нищей. Кругом заплаты, лохмотья. Я был спокоен, жутко спокоен, но внутри все кипело. Сказал маме, чтобы не помогала, и повез один, выбиваясь из сил, по этой проклятой, еще не торной дороге. Вез так, что во всем теле слышал сердце…». «Мама плачет… дома все идет прахом. Сена не хватит, картошка кончается, нет ни у кого ни обуви, ни одежды. Сама в обрывках тряпья ходит. Недоедает, все нам отдает». «Мать! Святое слово. Я посмотрю на свою мать, на ее согбенную спину, на ее опухшие суставы и согнутые пальцы, которым уже никогда не разогнуться. Сколько переработал этот человек. Как мало радости он видел! Одна цель и мысль – дети… Она мне кажется идеалом матерей и человеком адских мучений и великого терпения».

«Вспоминаю всю мою короткую жизнь, которая была сплошным несчастьем… Все это наложило соответствующий отпечаток на мой характер. И за этим – продолжение мучений. Полуголодное существование, тоска. О, как я благодарен своей матери – этому кроткому, трудолюбивому существу, за то, что научила меня мучиться». (из дневника В.Чивилихина)

Постоянно голодный, раздетый и разутый, Володя заполнял свою жизнь тем, что давало ему силы «быть человеком». Лыжи и шахматы, мандолина и книги, общение с друзьями и природой, размышления о себе и жизни, дневник и спорт, «хотя базы никакой. То жму крышку от чугунной печки, то выжимаюсь на крюке в балке, то стойку гну на полу и на стуле… Притащил со станции кусок рельсы кг на 25. Выжимаю»…

«Читаю запоем. Как хорошо погрузиться в интересную книгу и жить жизнью ее героев. О книги! Что бы я делал без вас в эти тяжелые дни? Они поддерживают меня и крепко поддерживают. Откуда бы я брал бодрость и жизнерадостность. Они со всей своей изложенной мудростью не дают мне потерять авторитет у ребят, и я не знаю, чтобы я делал со своим толстым носом, старым костюмом и длинной челкой, если бы не книги». (из дневника В.Чивилихина)

Годы учебы в МГУ не улучшили материального положения. Даже повышенная Лермонтовская стипендия и освобождение по бедности от платы за учебу не позволяли ни одеться, ни нормально питаться. Выручали бесплатный хлеб и горчица на столах в столовой. Те немногие приработки грузчиком зимой и в газетах летом быстро исчезали. Да и в тратах предпочтение отдавалось книгам…

Володя беззаветно любил свою мать, сестер и братьев. Регулярно из своего небольшого заработка посылал им деньги или посылки. Скучая по дому, мысленно представлял встречу с родными, что также отразилось в его дневниках. Для меня эти размышления раскрыли его душу, истоки отношения к семье, к родственникам и друзьям.

«С каким удовольствием и тоской я вспоминаю сейчас Сибирь, Тайгу, свои годы, что я провел там, обилие ягод в наших лесах и болотах, кедровый промысел… Маму вспоминаю, такую, какая она есть: предупредительная, робкая, безмерно трудолюбивая. Как она сейчас там? Писем давно нет. Наверно, Надежда уехала на дачу с детсадом, а мама с Борисом сейчас сидят без тех 500 гр. хлеба, что у них весной были. Чем она занимается сейчас, моя несчастная? Там у них сейчас 4 часа дня. Наверно побежала своей торопливой походкой в лес, прихватив кусок веревки – за сучьями, оставив в громадном, но пустом доме Бориса, который возится с куском дерева, что-нибудь выстругивая из него. Как я хотел бы сейчас очутиться возле вас, дорогие. Как хотел бы ходить в депо на работу и, приходя домой, подставлять мазутные ладони под ласковую теплую струю, приготовленную матерью, заглядывать утайкой на плиту: «Что ты, мол, сготовила там?» и, расставаясь с чашкой, недовольно ворчать, так просто, по привычке, чтобы не показать ей, как я люблю ее. Хотел бы сейчас обхватить Бориску, построжиться над ним: «Что, балбес, не захотел учиться, ну иди в Ж.У.(железнодорожное училище), да если примут еще», а потом зацеловать его наивные, широко распахнутые глаза. Потом Надежду бы увидеть. Услышать, как взвизгивает она радостно, а потом притворно-равнодушно спросит: «Как доехал, как здоровье?» и, выслушав какой-нибудь шутливый или грубый ответ, или засмеется и смущенно, и интимно: для двоих, или свирепо вытаращит глазищи, наши, черносливовые, и буркнет: «У, дурак!», а я потом долго буду разглагольствовать о том, о сем – пока не забудет она мою грубость.

А самое главное, самое желанное – я хотел бы посмотреть Ивана, хотя и не знаю, о чем я с ним буду говорить, – так счастье бы захватило меня. На сколько дней у нас разговоров?! Я расспросил бы его о том, что он пережил, перенес, перетерпел, рассказал бы о том, что я пережил, перенес, перетерпел и из хорошего, чего мало было и, главное, про эти годы мучений, голода, хандры, скитаний и исканий… Не представляю я тебя сейчас, браток». (из дневника В.Чивилихина, 1947 год)

Володя был высокого роста, сутулый, широкоплечий, о его широкой груди друзья в юности говорили, что он «подался в крыльцах». Правильной формы красивая небольшая голова, рано образовавшаяся лысина, крупный нос, лицо приветливое, кисти рук худые, изящные, с длинными тонкими пальцами, черные глаза всегда с искоркой, и даже очки с ужасающими, минус восемь, диоптриями не могли скрыть разнообразные оттенки чувств и переживаний. Улыбался Володя редко, был почти всегда серьезен. На одежду, еду, быт не обращал внимания — что есть, тем и доволен. Но это уже тогда, когда было то, на что можно не обращать внимания. А в детстве и юности, вплоть до окончания МГУ, у Володи не было ни еды, ни одежды, и это многие годы причиняло ему большие физические и душевные страдания.

Володя держался всегда уверенно, независимо, с готовностью в любой момент действовать. И трудно было поверить, чтоон мог ночь не спать, переживая события дня, казня себя за что-то неловко сказанное, за неудачное, с его точки зрения, выступление или беседу. При кажущейся внешней его неуязвимости и бескомпромиссности, твердости и прямолинейности в общении, у Володи была нежная и ранимая душа. Его могла до слез растрогать какая-то, на первый взгляд, совершенно обыденная или житейская ситуация.

Володя был очень интересным собеседником. В разговорах он был серьезен и обстоятелен, поддерживал только деловые темы и сам поднимал только общественно значимые вопросы, которые на данный момент его волновали. Но это не значит, что он не любил поговорить о даче, грибах, рыбалке или охоте, особенно о собаках.

Говорил он всегда так увлеченно, убежденно, напористо, что заражал собеседников, и, в конце концов, все оставались довольны и собой, и общением. Он умел прекрасно руководить беседой, незаметно направлять ее в нужное ему русло. Общались с ним с удовольствием, думаю, потому, что Володя никогда не был равнодушен к теме общения, его мнение всегда было основано на глубоком знании предмета разговора или на долгих размышлениях по этому поводу. Он был искренен, откровенен, не кривил душой и не лгал, никогда никого не поучал, излагал мысли четко, логично, последовательно, завлекательно, часто выбирая интригующую или таинственную форму, подводя слушателей к сути издалека. Самая скучная тема у него оживала.

Я не помню случая пренебрежительного или высокомерного поведения Володи в беседе. С другой стороны, в общении с людьми он не допускал ни панибратства, ни вольностей, держал дистанцию уважения или неприятия, всегда оставался самим собой — не заискивал и не унижался перед одними, не заносился перед другими, не подлаживался под чье-то мнение.

Володя артистически владел словом, притом не только литературным, но и народным, часто более емким и метким. Такие слова он с особым удовольствием употреблял в своих произведениях и даже нередко спорил, вплоть до конфликта, с редакторами, защищая право просторечного слова на книжную жизнь.

Володя очень любил общаться. Общение с писателями-единомышленниками доставляло ему большую радость, так как не надо было рвать нервы в спорах, перегружать мозг и сердце отрицательными эмоциями, которые были постоянными спутниками его в жизни.

Володя очень уважительно, с пониманием, даже с любовью общался с простыми людьми. Я не раз была свидетелем таких общений. Мы отдыхали на Азовском море. Рано утром Володя с рыбаками уплывал на ловлю бычков. А вечером рыбаки собирались вместе, обсуждали события дня прошедшего и предстоящего, делились с Володей своими планами и взглядами и утром снова охотно брали его с собой в море. Не менее интересными были встречи и беседы с чабанами и пастухами высоко в горах Киргизии, куда Володя приехал, прихватив и меня, собирать материал для повести «Пестрый камень». Рабочие лесхоза в Горном Алтае, слесари, сантехники, строители в Москве и Подмосковье — все они любили разговаривать с ним и, если надо, советоваться.

Дружеские отношения сложились у Володи и с соседями по даче. Сосед Евгений Александрович Попов работал инженером-конструктором на первой атомной станции в Обнинске. Он, как и Володя, был неравнодушен ко всяким автомобильным штучкам и железкам. У того и у другого были уже довольно старые машины, требующие постоянного ухода и ремонта. Взаимопомощь и взаимовыручка в этом деле сближали их. Да и научные проблемы Володю всегда очень интересовали, как и Попова — литературные.

С Курановым Владимиром Петровичем, инженером-наладчиком оборудования биофака МГУ, Володю сблизила любовь к шахматам.

Третий наш сосед Сергей Митрофанович Ковалев, первый заместитель главного редактора Большой Советской энциклопедии, не имел машины, ездил на казенной, не увлекался шахматами. Однако разнообразные области приложения их знаний и талантов позволяли им мирно делиться информацией и мнениями. Они могли подолгу стоять по разные стороны реденького дачного забора или сидеть за шатким плетеным столиком и говорить, говорить бесконечно.

Уже никого из них нет в живых, а память хранит тепло их дружбы.

Общение же с коллегами нередко было совсем другим. Были возможны и споры, и обиды, и несдержанность эмоций и даже конфликты, особенно если очерняли то, что для Володи было дорого или в чем он был убежден в данный момент. Он совершенно не допускал негативных высказываний в адрес России и русского народа, критики тех писателей, которые были для него бесспорными литературными авторитетами, личностями, например, Шолохов или Леонов.

К сожалению, Володе не так часто выпадало свободное время для дружеского общения.

Первая половина дня — всегда работа за письменным столом, в библиотеках или в архивах. Вторая — собрания-заседания, деловые встречи, общественная работа. У него, в разные периоды, было около тридцати общественных нагрузок. Он являлся членом многочисленных редакционных коллегий, всевозможных бюро, секций, творческих комиссий, членом правлений СП СССР, РСФСР, Московской писательской организации, членом ЦК ВЛКСМ, депутатом Совета депутатов трудящихся Фрунзенского района города Москвы и т.п. Причем чаще всего он узнавал об очередном оказанном ему «высоком доверии» лишь получив письменное уведомление. Например: «Уважаемый Владимир Алексеевич. Постановлением Секретариата правления Союза писателей СССР Вы утверждены членом Совета по очерку и публицистике при…» или: «Решением Секретариата Правления СП РСФСР утвержден членом вновь созданной комиссии по литературе международной тематики…» Или нередко: «Уважаемый Владимир Алексеевич. На днях утвержден новый состав редакционного Совета издательства «Современник». Рады сообщить Вам, что в его состав введены и Вы…» Такие «радостные» события он часто воспринимал с сожалением, потому что приходилось отрываться от письменного стола. В последние годы Володя очень берег свое рабочее время, хотя в молодости активно участвовал в общественной работе, особенно в социально значимой. Он защищал памятники истории и культуры, природу, поддерживал творческую молодежь, авторов талантливых произведений, участвовал в подготовке проектов, законов или официальных писем в высокие инстанции.

Изучая домашний архив, который накапливался у нас в течение всей нашей совместной жизни, я поразилась, как много Володя выступал на съездах, бесконечных пленумах, семинарах, различных крупных мероприятиях, посетил иностранных государств и городов и весей нашей страны. И это только по документам, сохранившимся в архиве. А сколько их не сохранилось или вообще не было?

Общественная работа отнимала массу времени и сил. Приведу его письмо к писателю Николаю Матвеевичу Грибачеву.

«Недавно в присутствии группы товарищей Вы сказали мне, что я «отошел» от борьбы, «занимаюсь только своим кедром»…

Вот относительно моего «отхода от борьбы», хотел бы сказать несколько слов. Вы, очевидно, имеете какие-то претензии к моей общественно-политическо-литературной работе за последние 2,5 года? В чем выражается, на Ваш взгляд, мой «отход»?

Посмотрите, Николай Матвеевич, как я жил и работал эти годы. С января 1965 года по настоящее время я написал и опубликовал 17 статей и очерков по различным вопросам литературной, хозяйственной, политической жизни… «Организовал» за это же время 7 авторских выступлений в печати – ученых, инженеров, студентов… Выступил с тремя большими речами – на 15 съезде ВЛКСМ, на Челябинском выездном секретариате СП РСФСР, на пленуме СП РСФСР.

За это же время я съездил: в Читу, В Бурятию, на Байкал (все три поездки – раздельные), в ГДР, в Японию, на Волгу, два раза на Украину, в Челябинск, в Ташкент. 10 поездок! На днях выезжаю в Кемерово и Новосибирск, а оттуда в Комсомольск-на-Амуре. В середине лета я должен непременно побывать в Киргизии. Комментировать этот абзац я не буду, скажу только, что из всех этих поездок лишь две – творческие. Во всех других случаях кому-то надо, чтобы я поехал.

За последние 2,5 года я дал 5 рекомендаций в СП, прочел и отрецензировал десятки рукописей, объем переработанной рукописной продукции только по читинскому семинару – около 120 печ. листов.

А заседания, на которых все же делается какая-то общественно-полезная, гражданская работа? Чего я только не член! И ЦК ВЛКСМ, и редколлегии журнала «Молодая гвардия», и бюро секции прозы МО, и редколлегии «Молодой сибирской прозы», и Центрального Совета общества охраны природы, и Центрального Совета бюро пропаганды СП СССР, и Комиссии по государственным премиям, и Председатель Всесоюзного жюри по школьным сочинениям и т.д., а всего 16 общественных должностей…

А сколько перелопачено писем, сколько проделано работы, которую никто и никогда не учтет! Я, например же, не располагая квартирным телефоном, только путем переписки соединил 9 семей, разрозненных войной.

Да, конечно, я еще занимался кедром. И буду им заниматься. Это не самоцель, а необходимость. Конкретная хозяйственная проблема расширяет для меня круг думающих людей, знакомит с глубокими социальными, эстетическими, философскими вопросами, помогает чувствовать себя нужным. Один бог знает, чего стоило подготовить в прошлом году проект решения Совмина СССР по кедровым лесам, членом комиссии по подготовке которого я состоял!

За эти же 2,5 года я каким-то чудом сумел написать многотрудный очерк «О чем шумят русские леса?», в котором предугадал 3 решения Правительства. За этот же срок написал и опубликовал большую и, на мой взгляд, очень серьезную повесть «Над уровнем моря», подготовил новую редакцию повести «Здравствуйте, мама!», начал работать над следующей вещью.

Я делал все это не для себя и не для того, чтобы кто-то «имел мнение», я написал все это не для того, чтобы оправдаться в чем-то, но как же мы… все-таки любим жрать друг друга! Разволновавшись и вдруг подбив свою работу за период, в который я, по Вашему компетентному мнению, «отошел», я прихожу к выводу, что живу неправильно. Я забыл, что такое отдых, почти не хожу в театр или кино, не могу позволить себе съездить на дачу или на рыбалку. Ни разу я не пользовался домами творчества или санаториями СП, 8 лет вообще не отдыхаю, как следует. Здоровье сдает, иногда подскакивает давление, по вечерам мучат невралгические боли, а по утрам рвет – сказывается застарелое заболевание желудка.

Не подумайте, что я жалуюсь. Наверно, я буду жить так же. Только знаю, что могу свалиться, и вот тогда-то уж Вы или кто другой с полным основанием скажет – «отошел».

И еще одно, самое злое. Многие из нас не меньше вашего переживают теперешний «июль 41 года» в идеологической работе. А Вам, человеку умному и серьезному, полковнику литературного фронта, не к лицу вносить разброд в редеющие ряды солдат и младших сержантов. В. Чивилихин. 2 июня 1967 года».

Большую же часть дня Володя проводил за письменным столом, который был буквально завален всем, что было необходимо для работы. И эта масса всего не подлежала моей приборке. Он знал, где что лежит, и видимый хаос оборачивался идеальным порядком во время работы. Непременным атрибутом очень большого письменного стола был стакан крепкого чая, пачка папирос и пепельница. Чай Володя всегда заваривал сам. Не то в шутку, не то всерьез утверждал, что лучшая заварка получается только «на седьмом пузыре», а носик у чайника с кипятком должен быть только коротким и широким. Курил он одну папиросу за другой и в кабинете всегда стояло сизое облако дыма. Хорошо работалось ему только дома. В писательские дома творчества он никогда не ездил, потому что не понимал, как можно писать в «общественном месте».

В кабинете книжные шкафы были доверху забиты книгами. Однако Володя никогда не был собирателем их. В нашей библиотеке не так много собраний сочинений и беллетристики. Покупались и заполнялись полки книжных шкафов книгами, нужными для работы. Так образовались большие подборки книг о природе, искусстве, архитектуре, воздухоплавании, космосе и железных дорогах, истории, декабристах, о Сибири и всей России, мыслимые и немыслимые словари — от «Словаря русских старожильческих говоров», до словаря жаргона преступников «Блатная музыка» 1927 года издания с пометкой «не подлежит оглашению». Целый шкаф занимали рабочие блокноты, а их болеесотни, карточки, тетради, испещренные цифрами, именами, цитатами, письма и документы, тематические папки с вырезками из газет и журналов, магнитофонные записи, сделанные в библиотечных залах и архивах.

Однако были книги, которые по-особому грели душу, которыми Володя гордился, показывал их гостям, говорил о них. Это, например, «Полное собрание сочинений А.С. Пушкина» в одном томе 1949 года издания, «Библия» с гравюрами французского художника Гюстава Доре, «Философия общего дела» Николая Федорова 1906 года.

Одна книга из нашей библиотеки дорога и мне своей дарственной надписью. Это основательно потрепанный томик «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева, изданный в 1936 году издательством «Академия», со словами: «Завещаю своей дочери Ирине, чтобы она любила свой народ, русскую литературу, язык этого народа так хотя бы, как я все это любил! 30.10.72. Вл. Чивилихин».

Володя очень высоко ценил «Слово о полку Игореве» — «единственное и неповторимое достояние мировой культуры».

Работая над гипотезой авторства «Слова о полку Игореве», Володя начал собирать все, что связано с этим «бессмертным творением русской, общеславянской и мировой культуры». Особенно выделял он широкоформатное пражское издание «Слова» 1946 года со скорбным ликом Ярославны на суперобложке. В его коллекции «Слова», научных работ и газетно-журнальных статей о нем более 200. Володя был убежден, что автором «Слова» был сам князь Игорь и аргументировано отстаивал эту точку зрения на страницах романа-эссе «Память».

Он мечтал продолжить исследование авторства «Слова», сделать свой перевод поэмы и опубликовать его. В отличие от многих ученых, считал, что «если мы никогда не откроем имени автора «Слова», то никогда не поймем до конца ни того времени, ни его культуры, ни самой поэмы, ни многих тайн русской истории».

По поводу своей гипотезы авторства «Слова» Володя замечает: «У меня есть ряд совершенно новых предположений, отличающихся от общепринятых, и я буду, возможно, бит, хотя очень хотелось бы, чтоб ученые не слишком спешили с этим деянием, а вдумались во всю систему моей аргументации».

Это его исследование опубликовано в романе-эссе «Память», книга первая.

В 70-е годы Володя начал работать над романом о Западно-сибирской железной дороге с предварительным названием «Дорога». Через жизнь инженера путей сообщения и будущего писателя Гарина-Михайловского он хотел рассказать о строительстве железной дороги, соединяющей западные и восточные границы страны, о развитии Сибири через эту стройку века. О том, как тщательно он готовился к этой работе, свидетельствуют многочисленные рабочие тетради. В них интересные записи о быте и обычаях, праздниках и буднях, одежде и пище, вере и неверии, морали и нравственности людей, живущих в местах будущей трассы, об особенностях городов, городков, поселков с их промышленными, культурными и культовыми постройками, выписки из прессы того времени, переписка губернаторов с императором и ведомствами, многое другое. Было уже написано немало, но работа была отложена. Володю увлекла новая тема, давшая начало роману «Память».

В то время Володя уже сильно и тяжело болел. Он перенес инфаркт, целый год не мог оправиться от инсульта, головная боль не позволяла, как прежде, засиживаться за письменным столом. Лекарства не очень помогали. Иногда, сжимая голову руками, он говорил: «Лена, ты представить не можешь, как сильно у меня болит голова!». Однако он находил силы работать, ездить в библиотеки, сидеть в читальных залах, встречаться с людьми.

Творческие идеи и мысли Володя щедро раздаривал всем, с надеждой, что кто-то разработает их, они не пропадут.

После издания романа-эссе «Память», второй книги — она была издана раньше первой, к 600-летию Куликовской битвы, — Володя получил тысячи взволнованных, благодарных писем. Были и те, кого патриотический настрой романа никак не устраивал. Но это Володю уже не очень огорчало, даже, может быть, и радовало. Видно стало, кто есть кто. В 1982 году книга была отмечена Государственной премией СССР.

Первая книга «Память» вышла уже после смерти Володи.

Володя мечтал вернуться к «Дороге». После «Памяти» уровень задуманного теперь уже был, видимо, настолько высок и масштабен, что как-то, рассуждая вслух, Володя сказал мне: «Это будет книга о Сибири, которая потрясет всех».

Главы исторического романа «Дорога» были изданы мной в 1989 году как незавершенный роман.

Володя всегда был активно неравнодушен к теме, за которую брался. Он писал только о том, что было близко ему, что волновало, жгло душу, не давало спокойно жить. И когда ЦК комсомола попросил его написать книгу о Юрии Гагарине, он долго думал, советовался. И, как всегда, взялся за кропотливое изучение темы — человек, наука, космос. Приобрел много специальных книг, статей, встречался с женой Юры Валей Гагариной, беседовал с его родителями, сестрой, космонавтами, школьными учителями, наставниками из летного училища, побывал в Звездном городке, на родине Юры, на месте его гибели и многих других местах, проштудировал литературу. Все это нашло отражение в рабочих тетрадях. Опубликованы небольшие зарисовки о космонавтах, которых Владимир Алексеевич знал лично – Владимире Комарове, Павле Беляеве, о последнем полете Юрия Гагарина, четыре главы написаны и включены в первую книгу романа-эссе «Память».

Владимир Алексеевич поставил перед собой ряд очень трудных вопросов, на которые ему предстояло ответить. «Чем объяснить, что космические прозрения русских появились примерно за сто лет до того, как сходные идеи высказали современные западные ученые – Тейяр де Шарден, Элоф Карлсон, Саган, О, Нейл, Дайсон», «Почему, прежде людей, оторвалась от Земли и вышла в космос их мысль, отразившаяся в великой русской литературе – летописи, Михаил Ломоносов, Василий Карамзин, Владимир Соколовский»…

В этих главах идет речь о выдающихся наших ученых Владимире Вернадском, Николае Кибальчиче, Юрии Кондратюке, Николае Морозове, Александре Федорове, Константине Циолковском, Александре Чижевском, об их вкладе и роли в изучении и познании космоса, влиянии Солнца и космоса на Земную жизнь, о безвоздушном пространстве, техническом и научном освоении его, вплоть до полета и высадки на Луну.

Но так как Володя с большим недоверием относился к официальной версии гибели Юры, он посчитал для себя невозможным продолжать работу, не зная правды о последних минутах жизни Гагарина. Сведения же эти были недоступны, и никакие обращения в высокие инстанции не помогли. Работа была приостановлена.

Помню, вернулся Володя из станицы Вёшенская, где побывал с группой писателей в гостях у М.А. Шолохова. Впечатлений масса, настроение приподнятое, много рассказывал, делал записи в дневнике, а мне сказал, что Михаил Александрович очень переживает за судьбу романа «Они сражались за Родину», потому что даже для него оказались недоступными многие материалы военных лет.

Не очень сложились у Володи взаимоотношения с кино. Началось все со стереофильма «SOS над тайгой» Свердловской студии по повести «Над уровнем моря». Серьезное, проблемное произведение превратилось в обычный детектив. Акценты смещены, придуманы новые герои и сюжетные линии. Понимая всю неэтичность сделанного, создатели фильма не пригласили Володю на просмотр. Мы попали туда случайно, узнав о премьере от друзей. Возмущению Володи от увиденного не было предела. С тех пор он не хотел и слышать об экранизации его произведений, хотя предложения были. Снятый Ленинградским телевидением без предварительного согласования фильм по повести «Елки-моталки», он просто запретил пускать в эфир. Однако фильм по повести «Про Клаву Иванову» был принят Володей без особых замечаний.

Володя мужественно переносил все удары судьбы — физические, моральные, творческие, социальные, — без нытья, жалоб, иждивенческих просьб, сгорая в непосильной борьбе за свои убеждения.

В незаконченном романе «Дорога» Володя пишет о своем главном герое Гарине-Михайловском: «Испытывая непреодолимое отвращение ко всяческому криводушию и цинизму, он по-юношески, как норму, исповедовал совестливость и правдивость, полагая, что горькие разочарования и болезненные удары судьбы, неизбежно связанные с такими взглядами, все же лучше, чем подчинение обстоятельствам, в основе которых лежат обман и корысть, недостойные звания человека». Эти слова без единой правки можно отнести к самому Володе. Я бы даже сказала, что это Володя написал о себе, переадресовав написанное Гарину, каким тот действительно был.

Замалчивание, отказ в публикации, сокращение текста произведения без согласования с автором было в те годы обычным делом. Однажды, в журнале потеряли часть рукописи, когда Володя лежал в больнице. Иногда требования к тексту были такими, что Володя забирал рукопись, искал или другого издателя, или откладывал публикацию на неопределенное время.

С душевной болью Володя написал в одном из писем: «За свою практику я добился публикации полемических работ большой важности, но эффект их невелик, а сил для этого требуется много, материально эта работа себя не оправдывает, и, кроме того, наживаешь крупных, методически действующих врагов, способных на все, вплоть до глубоко законспирированного, преднамеренного, медленного убийства, физического и морального».

Требовательность к себе и другим литераторам бывало оборачивалась неприятностями. Как член редколлегии журнала «Молодая гвардия», Володя писал внутренние рецензии на рукописи. И нередко заведомый отказ автору в публикации целенаправленно делался «руками» Чивилихина, что, конечно же, вело к ссоре между коллегами по перу. Володя говорил мне: «Журнал меня со многими поссорил». Это его очень огорчало, и, в конце концов, он вышел из его редколлегии. Правда, точно причины этого поступка я не знаю.

Володя многие годы занимался проблемами охраны природы, ее защиты от хищнического уничтожения, вопросами сохранения и преумножения природных богатств. В то время существовал негласный запрет на публикацию в средствах массовой информации негативных проблем, связанных, с природой. Опубликовать что-либо на эту тему было чрезвычайно трудно. Володину книгу «Земля в беде» напечатали, а затем, спохватившись, весь тираж изрубили в «лапшу». (Позже она вышла, но под названием «Земля-кормилица»).

Валентин Распутин вспоминал, что «в 1963 году Владимир Чивилихин написал свое «Светлое око Сибири», с которого, как с набатного звона, предупреждающего о новой неслыханной и невиданной доселе для Отечества опасности, потому что она исходила не извне, а изнутри, началась борьба за Байкал». По поводу этой проблемы Н.С.Хрущев на Пленуме сказал приблизительно так: «Некоторые писатели ратуют за Байкал. Ничего, отравим лет на 50, потом восстановим». Володя ждал публикации речи, чтобы достойно отреагировать, но пресса «дальновидное» мнение нашего генсека не зафиксировала.

Володю беспокоили и настораживали планы строительства плотин на равнинных реках, ставившие под угрозу уничтожения целые города, расположенные ниже, переброска вод северных рек в бассейн Каспия, нарушающая экологическое равновесие огромного региона и многие другие вопросы, связанные с бездумным разрушением окружающей среды. Он не молчал. Боролся всеми возможными способами.

Однажды было написано письмо генсеку Л.И. Брежневу за тремя подписями: Л.М. Леонова, В. Пескова и В. Чивилихина. Речь шла об очень важном пункте принимаемых «Основ лесного законодательства», а именно, отчуждении леса от земли, страшные последствия которого трудно даже представить. Грубо говоря — лесная растительность лесникам, а земля под ней — аграриям.

Ответ не заставил себя ждать. Курьер на черной машине долго искал нас в подмосковном поселке, а, найдя, сообщил, что адресат благодарит за заботу о государстве. Этот пункт закона принят не был.

Не всегда предпринимаемые усилия приносили положительный результат, не все удавалось опубликовать, иногда просто опускались руки, не выдерживали нервы, но никогда не возникала мысль прекратить борьбу, а может быть даже покинуть родину, и поехать туда, где спокойнее. Только в России, только со своим народом и его проблемами он мог жить, работать. Володя побывал во многих странах. По возвращении говорил: «Какая же Европа глухая провинция. Провинция в мышлении, в уровне понимания сущего, в литературе». И добавлял: «Лучше бы слетал в Сибирь!»

Не меньше родной Сибири Володя любил нашу дачу в Подмосковье, где мы всегда проводили летние месяцы. К городским заботам здесь добавлялись и сельские. Володя был увлекающимся человеком, радовался жизни, любил ее и умел активно жить. На даче, которая была куплена для работы, чтобы скрыться от городской суеты, телефонных звонков, собраний-заседаний, он создал настоящий дендрарий, за которым увлеченно ухаживал. На небольшом участке были собраны основные виды хвойных деревьев России, алтайский багульник соседствовал с маньчжурской аралией, облепиха, актинидия, лимонник, барбарис радовали своим экзотическим видом, сибирские кандыки, золотой корень, бадан, безвременники напоминали о тайге, а плантация кавказской и алтайской черемши снабжала витаминами родных и друзей. Разнообразие сирени, жасминов и рябин, шаровидные и обычные туи, можжевельник и многое другое радовало и лечило душу, успокаивало, снимало напряжение, восстанавливало силы.

Вставал Володя рано, обходил свои «владения», обязательно делал зарядку, завтракал, а затем поднимался наверх, в свой рабочий кабинет. Кабинет находился в мансарде нашего небольшого деревянного дома. Писал там часов до четырех, пяти, потом принимался за дачные дела, прихватывая долгие светлые летние вечера. Он умел делать все. Ему покорялись и металл, и бетон, и дерево. До сих пор любуюсь облицованными им керамической плиткой печами в избе и бане. Но самую большую радость доставляло ему общение с растениями. Он тщательно ухаживал за ними, с интересом наблюдал за посадками, а счастьем открытий всегда делился со мной. Его фраза: «Лена, иди скорее, посмотри!» раздавалась то в одном, то в другом уголке участка.

Мечтая украсить своим любимым сибирским кедром всю землю, Володя не только засадил кедрами наш дачный участок, но дарил их знакомым, сажал в укромных уголках Москвы и Подмосковья, в Звездном городке и даже в далекой Японии у подножья горы Фудзи. К сожалению, в нашей подмосковной Челюскинской они гибли и продолжают гибнуть. Почти поверхностный слой глины оказался непреодолимым препятствием слабым корешкам детенышей могучего кедра. Не в состоянии пробиться сквозь нее, они пускали корни вдоль поверхности земли, обрекая себя на умирание.

Было время, когда Володя увлекался прививкой кедра на молодые сосенки. Такой кедр начинает плодоносить на 30 лет раньше, да и корни — в родной среде. Он сделал десятки таких прививок в лесу и на его опушке. Уже через год мы не смогли отыскать их в чаще, а на поляне лыжники все обломали на память. Один же кедр, привитый на сосне, выжил, растет, его ветви уже недосягаемы для руки человека и удивляет всех своим видом и мощью.

У нас на даче и в городской квартире всегда жили какие-нибудь животные, общение с которыми доставляло Володе большое удовольствие. Вспоминается дикий сибирский зверек бурундук, который позволял себя гладить, галка Макар, любимым местом отдыха которой было плечо Володи или голова дочки, хомяк, который иногда забирался по ноге в Володину брючную штанину, и своим фокусом не раз приводил в ужас гостей, перепутав штанины мужчин.

И если нашими попугайчиками или рыбками можно было только любоваться, то с собакой Володя общался, как с разумным существом. Благородных кровей фокстерьер Охра, которую мы с интересом возили на учебные лисьи норы, была верным спутником Володи на ежедневных трехразовых прогулках, походах в лес, поездках на дачу. Помню, как Володя бережно прятал ее в сильный мороз в полах своего пальто, когда мы по вечерам встречали зимой на автобусной остановке дочку из университета. Или как лечил ее на даче от стригучего лишая. Из ветлечебницы мы забрали Охру под расписку почти умирающей. Все небольшое тельце было закрыто коростой, язык распух так, что она не могла проглотить даже жидкую пищу, не стояла на ногах.

Володя два месяца жил с ней на неуютной ранней весной даче, соблюдая все правила гигиены, лечил, кормил, поддерживал. И выходил!

Из леса Володя привез два муравейника. Долго, по рекомендации Л.М.Леонова, выбирал им место, защитил металлической сеткой от разорителей, подкармливал гусеницами и сахаром, подсыпал хвою. Муравьев одного муравейника склевали санитары леса — дятлы. Муравьи другого — жили у нас долго, их дом достиг внушительных размеров. И если Володя пропадал из поля моего зрения, значит, он сидел у муравейника. Вскоре после кончины Володи произошло что-то мистическое. Муравьи, захватив свои яйца, ушли. Они уползали по узкой дорожке, проложенной их вожаками, по диагонали нашего участка, а я беспомощно смотрела на них и плакала.

На даче Володя осуществил свою юношескую мечту — построил баню. Притом все, кроме сруба и печки, делал своими руками. И не потому, что не мог договориться с мастерами, а просто из потребности все сделать самому, наслаждаясь и процессом, и его неплохим результатом. Фундамент к срубу, бетонное крыльцо, обшивка стен вагонкой, настил пола, изготовление полкóв в парилке и мебели для предбанника, бассейн, слив воды и многое другое сделано им с небольшой моей помощью.

Знаток и собиратель чертежей, схем, описаний, рисунков и всего другого, что было связано с банями, Леонид Максимович Леонов посмотрел нашу баню и нашел ее одной из лучших, ему известных. По его просьбе, Володя написал историю ее строительства. В тот день Леонид Максимович оставил в комнате на стене дачного дома автограф — «Мир дому сему».

В разное время на этой, теперь уже исторической стене, сделали свои записи друзья Володи: Владимир Солоухин, Сергей Викулов, Ольга Кожухова, Анатолий Иванов, Анатолий Никонов, Владимир Фирсов, Петр Проскурин, Владимир Колыхалов, Николай Телегин и побратим Виталий Парфенов, гости из Сибири, Татарии, Болгарии, Польши и многие другие. У Володи было много друзей, и он был сам хорошим другом.

Володей была написана «родословная» нашей бани. Она начиналась так: «С юности я мечтал о своей бане. Ездил тогда кочегаром на паровозе, был всегда грязен, как кочегар, и еще более беден, что не мылся с бригадой после поездки, потому как не имел нижнего белья, хотя уверял машиниста и помощника, будто у нас на огороде стоит натопленная баня… Прошло почти тридцать лет. И вот у меня — участок под Москвой, стеновой материал, некоторые деньжонки и яростная решимость построить, наконец-то, баню. Дело стало за пустяком — разрешением…» Дальше идет описание хождений по большим и малым начальникам, по всяческиморганизациям, о глупости,некомпетентности и трусости чиновников. И заканчивается так:

— Говорят, ты русскую баню построил?

— Нет, советскую.

— Чем же она отличается от русской?

— Сначала гоняют кругами в полной амуниции, потом тебя долго потеют, неглижированного, затем…»

Володя очень любил природу. В любое время года и в любых проявлениях — дождь, снег, ветер, солнечный день, звездная или черная ночь. Он мог долго смотреть на огонь, на спокойную или бурную воду, буйство реки во время весеннего ледохода, куда мы выезжали за новыми и сильными впечатлениями. Нас с Иришей он целенаправленно приобщал к красотам природы. Организовывал лыжные походы, регулярные ежегодные осенние вылазки за грибами. Причем, когда Ириша была маленькой, Володя сажал ее на свои широкие плечи, вышагивая по опушке, искал гриб, находил и долго топтался рядом, пока дочка в восторге не указывала на находку. Радость переполняла обоих.

Часто из леса Володя приносил сучковатые ветви и потом превращал их то в «лежащую собаку», то во «взлетающего селезня», то изящную «женскую фигурку». Стены его дачного кабинета украшали маральи рога, идеально симметричные веточки которыхуказывали на двенадцатилетний возраст их бывшего хозяина, и коллекция шишек хвойных деревьев страны.

Однажды в лесу мы наткнулись на тонкую березку, ствол которой охватывал кап немыслимых размеров. И Володя, защитник лесов России, не устоял. Теперь этот кап, освобожденный от коры, отполированный, с причудливыми извилинами, углублениями и выступами, стоит у нас в московской квартире, напоминая о Володином понимании природной красоты.

Где-то Володя писал, что он в юности был «безрассудно не трус». Это его качество проявлялось всю жизнь и в его творчестве, и в поступках. Помню случай на Алтае. Мы с Володей углубились в тайгу вдоль горной речушки в поисках хорошего места для рыбалки. Нашли. Но вблизи обнаружили совсем свежие следы медведя. Молодая собака лесника, которую мы взяли с собой, скулила и жалась к ногам. Рыбачить или уходить? По-моему, для Володи такого вопроса не существовало. В прозрачной струе стояли хариусы. Володя забросил удочку и спокойно сел на валун в ожидании клева.

Еще один эпизод. В нескольких километрах от нашей стоянки на берегу Телецкого озера, высоко на скалах, горела тайга. Мы решили посмотреть на это незнакомое горожанину зрелище. Ночью, устроившись в двух моторках, поплыли. Неожиданно началась низовка — сильнейший ветер с легкостью поднимал огромные валы. Нас подбрасывало на гребень волны, затем накрывало с головой. Вода бурлила от падающих камней с горящих скал. Ориентировались в темноте только по горячему воздуху у раскаленных горных стен. А на их вершине — свечи горящих кедров. Риск был невероятный. Это, конечно, не смелость, а безрассудство. (А то, что Володя в молодости переплывал Енисей — смелость? Тоже безрассудство). И мы все на него пошли, поддержав Володину идею.

Вспоминается случай на даче. Ранним утром мы обнаружили около нашего дома громадную лосиху с лосенком. Стали собираться соседи. Лосенок заволновался, бросился к невысокому забору соседнего участка, прыгнул и повис на нем. Лосиха перемахнула забор следом и со страшным звериным храпом топталась возле попавшего в беду детеныша. Все замерли. Что делать? Володя спокойно, тихо, хотя я уверена, что его сердце трепетало, подошел к лосиной семье, под самую морду встревоженного зверя, и перебросил лосенка к матери. Затем так же медленно и спокойно открыл им калитку и выпустил пленников на свободу. Они величественно прошли мимо стоявшего рядом Володи и направились в лес.

Володя был прекрасным мужем и отцом. Когда у нас родилась дочь, его счастье было безмерно. Это событие отмечала вся «Комсомолка». Коллективно, тайным голосованием, выбирали ей имя. Последнее же слово осталось за отцом. Ирина — мир! В раннем ее детстве Володя сочинял и рассказывал ей сказки, главными действующими лицами которых были лес и звери. Сказки рождались неожиданно, и он сам удивлялся их познавательно-поучительно-занимательным сюжетам. Читал ей стихи, выдумывал развивающие игры, они конструировали вместе и запускали воздушных змеев.

Позже, как маленький, с шумом, смехом, шутками смотрел с Ирой мультфильмы, а еще позже с теми же эмоциями они развлекались при просмотре редких тогда детективов по телевизору. Опережая события фильма, придумывали новые сюжетные линии, выдвигали свои версии и хохотали до упаду, похваляясь друг перед другом своей прозорливостью, когда что-то угадывали.

Володя не только научил Иришу кататься на коньках и лыжах, но и ухаживать за ними, ставить крепления, обжигать лыжи, правильно пользоваться смазкой.

Ира была очень спокойной, исполнительной и усердной в учебе девочкой, поэтому не было необходимости нам, родителям, ходить в школу. Володя был там всего два раза. Первый — когда мальчик из класса стал постоянно обижать Иру. Володя встретился с ним, поговорил по-мужски. Больше дочь никто не задирал. Второй раз он пришел на выпускной вечер. В отличие от первого посещения, это было событие радостным, так как дочь получила отличный аттестат, да и его выступление было встречено очень тепло.

Володе важно было отношение дочери к нему, поэтому, если возникала необходимость говорить с ней о чем-то неприятном, он поручал это мне. С гордостью говорил, что все, что он написал, может прочитать его 14-летняя дочь, и он не будет краснеть ни за одну фразу.

Просил меня покупать ей все самое лучшее. От вкусненького почти всегда отказывался в ее пользу («не хочу», «не люблю»), любил преподнести ей заранее купленную шоколадку или фрукт.

Ира очень рано начала писать стихи — легкие, шутливые, с юмором. Будучи студенткой МГУ, начала переводить сербскую поэзию. Володя поддерживал в ней это стремление, читал переводы, поражаясь образности ее мышления. Говорил: «Я бы так не смог». Мечтал, чтобы она стала профессиональным переводчиком поэзии.

Всю нашу совместную жизнь я ощущала Володину любовь, заботу и внимание к дочери и ко мне.

— Ты не беспокойся, если заболеешь, я подниму всю медицину, а тебя вылечу, — говорил он после моей операции на щитовидной железе.

— Ты лежи, не вставай, я все сделаю сам, — это по утрам.

— Да брось ты эту работу, отдохни, — это когда я приходила из школы усталая.

— Не беспокойся, все и так хорошо.

— Как вкусно ты приготовила. И иногда добавит с хитринкой: «А у тещи вкуснее». Моя мама, которую Володя уважал и любил, действительно, прекрасно готовила.

На вопрос: «Кто в вашем доме главный», всегда отвечал: «Конечно, мамочка!» Так он часто меня называл после рождения дочки.

Володя очень любил наш дом, охранял от внешнего мира его нравственную атмосферу и покой. Не позволял у нас дома рассказывать пошлые анекдоты, не допускал скабрезности, ёрничества, бранных слов. И сам не опускался до подобного. Мы вместе прожили 26 лет, и я ни разу не слышала, чтобы он выругался. У него было особенное уважительное отношение к женщине, которое не часто встречается у мужчин. Немыслимо представить, чтобы он, говоря о женщине, употребил слово «баба», проявил какую-то вольность или двусмысленность в словах и жестах. Он был предельно честен по отношению к нам, и это было его естественным состоянием.

«Ты верь мне. Я не смогу смотреть тебе и Ирише в глаза, если совершу что-то аморальное, замараю себя чем-то. Я чист перед вами и это будет всегда». Я бесконечно верила ему, знала, что на него можно положиться во всем, и он ничем и никогда не поколебал этой веры. Володя знал мое доверие к нему и дорожил им.

Мы поженились, когда я училась на третьем курсе института. По окончании вуза работала на заводе в три смены, а Володя управлялся и с домом, и с дочерью. Правда, это не было для него сложно, тем более что в то время с нами жила его мама — Аграфена Тихоновна. Но мое отсутствие тяготило, ему не работалось, не писалось. «Когда ты работаешь, я работать не могу. Надо выбирать, что главнее?» Так я ушла с работы и только через шесть лет сменила фартук домохозяйки на халат преподавателя химии в школе. Володя был этому очень рад, так как чувствовал свою вину за то, что надолго «усадил» меня за домашнее хозяйство. Небольшая нагрузка в школе вполне устраивала и его, и меня.

Мы оба любили проводить время вместе. Притом Володя всегда вносил в наше общение что-то нежное, доброе, свое. Было время, когда ввели в учреждениях круглосуточное дежурство в праздничные дни, а в школах еще и в дни каникул. Когда выпадало мне ночное дежурство, Володя приходил в школу с собакой Охрой. Мы бродили по коридорам, говорили, думали вслух, просто вместе молчали. Володя бросал мяч Охре вдоль длинного коридора, и ее лай эхом катился по всем четырем этажам пустого здания. Это приводило нас в восторг. Или позвонит: «Все ли в порядке, везде ли выключен свет?» Я, конечно же, узнавала его измененный голос, серьезно отвечала, а следом звонила домой с тем же вопросом. Это нас забавляло и радовало нюансами интимности и любви друг к другу.

Володя часто мне пересказывал то, о чем собирался писать или что прочитал. Видимо, ему была важна моя реакция, интересно ли мне, а, следовательно, и будущему читателю. А может быть, так ему было легче самому утвердиться в задуманном? Научившись печатать вслепую, я перепечатывала все, что Володя написал, по два-три раза, так как все безжалостно и много правилось. Слова менялись местами, добавлялись или выбрасывались, заменялись или усиливались, вписывались или вычеркивались предложения, на полях росли «пузыри» – обведенные кругами вставки. Это все снова перепечатывалось и снова правилось. Рукописные страницы начатого им романа «Дорога», могли бы, наверное, стать наглядным учебным пособием для начинающих литераторов. Чтобы перепечатать одну страницу текста, теперь уже без Володиной помощи, мне иногда требовался целый день.

Мы никогда не ссорились в расхожем понимании этого слова — скандалы, упорное многодневное молчание, или, верх распущенности, битье посуды. Были просто обиды, связанные с непониманием друг друга. Поводы самые разные. Моя главная обида: неожиданно Володя скажет: «Как ты могла сказать такое…?» Я-то уже не помню, говорила ли, или уверена, что не могла «такое» сказать. Даже задохнусь от обиды. Володя вскоре: «Ну ладно, не обижайся, так, знаешь, что-то смутно на душе, вот и ищешь выход». Притом заглаживал «конфликт» всегда Володя, даже тогда, когда виновата была я. Лаской, вниманием, добрым словом он показывал, что меня понимает, что другого и не могло быть, и чтобы я не страдала за свой поступок или высказывание. Думаю, редко кто на такое отношение способен.

Я же Володю часто обижала своими замечаниями по поводу его не очень корректного, с моей точки зрения, общения с собеседниками на встречах или по телефону. Володя не любил, когда я вмешивалась, с его точки зрения, не в свое дело, «позволь мне самому решать, как разговаривать!» И я позволяла. Но это его, видимо, тоже не устраивало.

— Ну, какие у тебя сегодня ко мне претензии?

— Никаких. Ты сдержан был даже тогда, когда следовало бы дать волю чувствам.

Он доволен. Ему, почему-то было важно мое мнение, и это меня, с одной стороны, удивляло, с другой — радовало.

Володя не любил, когда его отвлекали во время работы.

Я же, чуть проблема, бегу в кабинет. «Лена, не отвлекай, сделай так, как считаешь нужным» или «Не забивай мне голову твоими школьными делами, когда я пишу». Он всегда что-то обдумывал и его слух не воспринимал нашу с Ирой болтовню.

— Володя, а твое мнение?

— Что? Я не слышал, расскажите снова, пожалуйста.

— Слишком долго придется повторять.

И это было не обидно, а трогательно, так как повторялось постоянно и одинаково.

Володя ценил время, по возможности, избегал всего, что отвлекало его от письменного стола. Но если наше хозяйство требовало, он мог целый день посвятить ему. Тогда смеялся: «Сегодня я твой личный шофер». Я в магазин, а он ждет у входа. Он не любил нашу магазинную толкотню и суету. И за границей он избегал посещений магазинов. Зайдет, сразу потратит все деньги на одну дорогую покупку и сувениры родственникам, и все. Правда, любил бродить по барахолке Клязьминского рынка в поисках запчастей для своей двадцать первой Волги. В магазине было трудно что-то найти. А здесь — море разливанное. Купит какую-нибудь деталь и рад, мысленно прилаживает ее в нужное место, а главное, всем видом старается обратить мое особое внимание на удачную покупку. За машиной Володя ухаживал сам: ремонтировал, менял запчасти, чистил от ржавчины, отмывал от грязи и пыли.

Деньги никогда не были в нашей семье предметом ссор или споров. Издательства и редакции переводили гонорары ему на сберкнижку. Он перекладывал большие суммы на мою, и дальше их судьба его абсолютно не интересовала. Володя никогда, не спрашивал, куда и на что я трачу деньги, не просил рассказать о сделанных покупках, а если я пыталась узнать его отношение к очередному приобретению, он говорил с досадой: «Хорошо, хорошо, потом обсудим. Не отвлекай».

Володя очень часто выступал по приглашению разных организаций. Естественно для него — бесплатно. И когда узнал, что некоторые писатели брали какую-то путевку от Союза на выступление, а потом получали за это деньги, да еще выговаривая более высокие расценки, Володя не только был возмущен, но ему даже стало противно.

Мы никогда не брали денег взаймы. Если не хватало на задуманную покупку — не покупали.

Когда Володя лежал в больнице с инфарктом, мне позвонил Леонид Максимович Леонов и предложил материальную помощь в тайне от Володи. «Елена Владимировна, возьмите у меня сколько Вам нужно денег, я Вас очень прошу. А Владимиру Алексеевичу не говорите». Я, конечно, отказалась, чем очень порадовала Володю, хотя на тот момент нам они не были бы лишними.

Последние годы Володя особенно много работал, как будто чувствовал, что может не успеть закончить задуманное. Позади был инфаркт и инсульт, в настоящем — сильные головные боли, постоянный звон в голове, скачки давления. Я уговорила его поехать отдыхать в санаторий Марьино. Там мы жили как бы инкогнито, никому не говорили, что Володя писатель, чтобы избежать ненужного внимания. Выполняли все предписания врачей, соблюдали режим, но каждый из нас имел еще и свое увлечение. Володя — шахматы и бильярд, я — волейбол. И если я никогда не подходила к шахматному столу, то Володя всегда сидел на скамье в спортзале и болел за меня. На каждый мой удачный удар он реагировал очень бурно, вскакивал, кричал, хлопал в ладоши. Это меня смущало, я просила его болеть тихо и молча, но у него этого не получалось.

Когда мы уезжали, нас вышло провожать человек пятнадцать. Одни жалели, что уезжает такой прекрасный шахматист (и это верно), другие, что неплохая волейболистка. После этого отдыха Володя категорически заявил: «Теперь мы всегда будем так отдыхать. Хватит работать на износ!» Это было за четыре месяца до его кончины, причиной которой стало обширное кровоизлияние в мозг (геморрагический инсульт).

В городе Мариинске Кемеровской области, где родился Володя, создан прекрасный современный музей, Крымская Астрофизическая обсерватория Академии наук СССР присвоила вновь открытой малой планете № 2977 имя «Чивилихин», преподаватели многих вузов страны включили в программу обучения студентов роман-эссе «Память», просторы океана бороздит теплоход «Владимир Чивилихин», учреждены литературные премии его имени, посажены в его память несколько кедровых рощ и аллей, друзья Володи организовали посадки кедров в память о нем на территории интерната № 5 в Москве, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Подмосковье и участвовали в восстановлении кедровой рощи в старинной московской усадьбе Останкино. Пусть растут они на радость людям свои отпущенные природой 600-800 лет.

К сожалению, книги Владимира Чивилихина, лауреата Государственных премий СССР, РСФСР и премии Ленинского комсомола сейчас переиздаются редко.

Е.В. Чивилихина, Москва, 1998

Опубликовано в журнале «Наш современник» №3/1998, «О Владимире Чивилихине. К 70-летию со дня рождения».